中东实测翻车,Robotaxi还是有点傻?

来源:汽车商业评论(贾可)2018-12-06 14:00

回顾过往四十年的个人汽车史,厘清中国汽车迷雾

编者按

今年是改革开放四十周年,《汽车商业评论》编辑部曾经设想过做一个专题报道,但回想到2008年我们已经对改革开放三十周年所做的一些盘点,再加上也不再愿意炒一些人所共知的冷饭,这个选题计划也就搁置了下来。

但是,我们的内心还是觉得应该把这四十年来我所观察到的中国汽车业景象说出来,到不是说是为了让后来者了解一些道理,而是觉得有时候别人的回忆也是能够提醒自己的一种意义的事情。

因为我们都知道,现在正是中国汽车市场另外一个真正的转折时刻,负增长或者零增长时代已经不可避免的到来。如同这篇小学生作文所说,“今年都快结束了,我们不能让地球毁灭的悲剧发生”,我们希望更多的人能够加入到探索汽车发展真相的行列中去。

昨天,我们刊登了《汽车商业评论》10月刊的封面故事《1978通向》的第一部分,今天我们将继续连载这篇文章的2、3章节,希望能从自己个人经历的视角来审视或者观察这四十年来的汽车历史特别是中国汽车发展的历史。

这样做无疑是轻率和不严谨的,但同时我想也是新鲜和有趣的,所以特别希望《汽车商业评论》的读者诸君能够喜欢,从而也能够激发你们自己回忆和总结这过往的四十年历史,或许更长,或许更短。

牡丹盛开的日子

听老辈人讲,我们西港街道上1949年前曾经有过小轿车来往,镇上还有警察、法庭和邮局,清末民初属于常熟县沙洲市自治公所治所所在地。西港唯一保留下来的是有专门的邮局,改革开放后竟然有一个独立的邮编——215629,而且至今沿用。

一切都在渐渐恢复或者开始焕发生机。小时候爬上房梁上玩发现柱子上有破旧的电线缠绕,父亲说解放前这里有过电灯。这让幼小的我和弟弟颇为惊讶。进入到伟大的1980年代后,西港重新竖起了电线杆,从此我们慢慢告别煤油灯。

说慢慢告别是因为最初的电压很低,每天晚上来电前,电灯常常只有灯丝微微发红,光线实在昏暗,必须要再点上煤油灯才能读书写字。二舅舅给我们装了一台12寸黑白电视机,脑海中看《新闻联播》前播放的日本动画片《森林大帝》只有跳跃的半幅画面。

大概是在1982年夏天,父亲也开始上班了。他上班的单位就是生产大名鼎鼎的牡丹牌中巴的沙洲县乐余客车厂。记得上班的早期,父亲买了一本讲授钣金制图的大开本书,一度很勤奋地自学画图,曾经让少年的我感到敬佩。

当时,谁在牡丹厂工作,谁就收入丰厚。在1980年代中期,乐余客车厂一个工人的月工资可以达到七八百元。也因此,宋连根有个外号叫“连根送”。父亲能够去那里工作完全是因为外公的关系。

1975年,46岁的宋连根,利用卡车底盘,在一个草棚里花了3个月时间敲打完成一辆后来熟知的“中巴车”。后来,他办了集体企业乐余车辆修配厂,用最土的手工办法,改装了少量旅行车和双排座轻型载货车,贴自己的牌子,最初使用“东风”商标,后改用“牡丹”商标,年产十几辆。

1979年初,沙洲县委贯彻中共十一届三中全会精神,明确指示要加快发展社办工业。宋连根把厂名改为沙洲县乐余客车厂,并开始盖新厂房,增添专用设备,开始大干快上。然而买设备并不容易,因为外公帮助为客车厂购买了必要的设备,而成为了宋连根的座上宾。父亲进了厂,想从成都汽车厂调回江苏老家的大舅舅也差点成为这家厂的副厂长,只是因为觉得它是社办企业而作罢。

1983年夏天,第五届全运会在上海举行。急于找旅行车的上海汽车出租公司破天荒地选择了这个小厂的汽车做贵宾交通车,40天要30台车。这相当于原来牡丹厂一年多的产量,乐余客车厂38天赶出了30台,在上海一亮相,很快被关注,从此声名鹊起。

1984年5月,MD621型旅行车、MDFYIAL型计划生育车通过省级鉴定,牡丹客车的名声越来越响,中央人民广播电台播放《牡丹到来满乡春》新闻,中央新闻纪录片厂拍摄专题新闻《农民企业家宋连根》。

我们家至今还用着一只白色的大搪瓷杯子,那是1985年为纪念当时已经在中国红极一时的牡丹客车成立10周年而发给职工的一个纪念品。而从那年9月开始刚刚成为乐余中学高一学生的我,上学期间曾经有一年的时间寄宿在乐余客车厂发电间楼上,和在工厂技术科上班的小舅舅以及值班的师傅睡在一间屋子里。

放学后,我经常一个人在厂区停放的牡丹客车间穿行玩耍,也总是碰到那些来厂里等待提车的客户。当时牡丹客车风靡中国,可谓供不应求,各地来提车的用户住满了厂里的招待所。

其时,除了宋连根领导的乐余客车厂,在当地还有许多类似汽车改装工厂如雨后春笋般冒出来。仅在乐余镇,就有沙洲县通用机械厂生产的长飞牌客车、沙洲客车厂生产的沙洲牌客车,但是牡丹牌客车还是首屈一指。

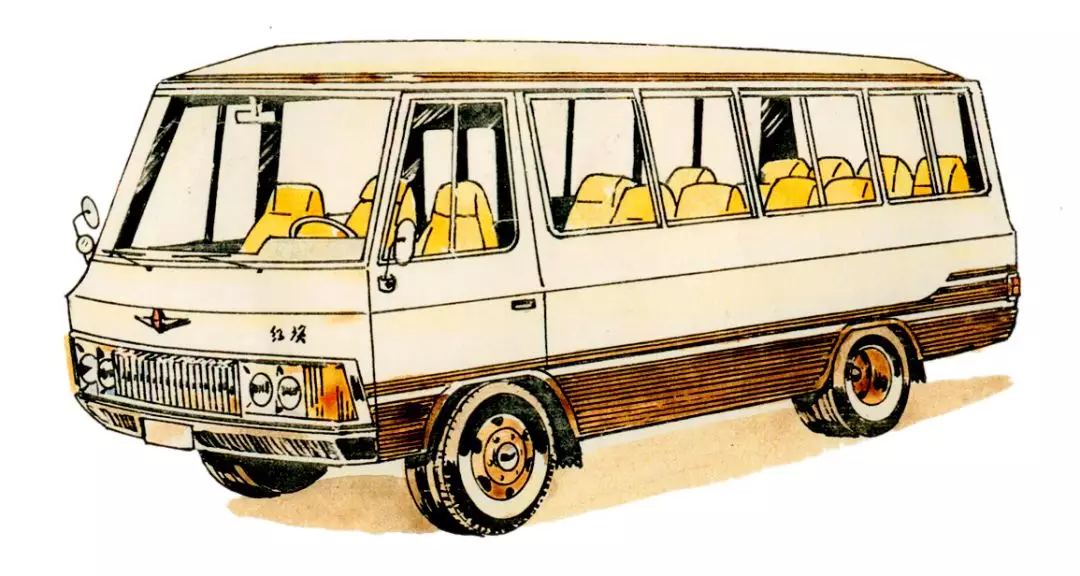

开发中巴旅游车在当时中国的市场上是个热门领域。2018年6月,当我写作《新红旗》一书时,才发现红旗旅游车也是在这样的市场形势下诞生的。1979年下半年,鉴于供给中央的红旗高级轿车始终面临政策性亏损,一汽轿车分厂找到了能挣钱的“饭碗”,那就是中巴旅游车。

1980年,他们仅用4个月时间就试制出了第一辆16座的CA630红旗高级旅游车。这一阶段轿车分厂不仅没有因为红旗停产而冷落,反而热闹起来。CA630投产后,一年就摘了亏损帽子,两年便扭亏为盈。

1983年,国内兴起西装风。一汽规定,厂属各经济核算单位凡盈利的,可以给职工做一套西装。轿车分厂也给每个职工制了一套西装,厂内掀起了20多年来从未有过的欢乐气氛。

因为开发中档轿车未果,CA630旅游车成为红旗停产令后轿车厂的主产品,直至1988年3万辆轿车项目正式上马后才停产,以至于让一汽人感到“整个80年代,轿车厂都在生产旅游车”。

CA630旅游车

整个1980年代,含变型车在内,红旗CA630一共也只生产了1167台。而牡丹客车在1987年的年产能力已经达3000辆,成为国内客车制造业的翘楚。

那是怎样的一个欣欣向荣的年代啊!

但那个时代,中国普通的家庭根本没有轿车梦。我亲见的第一辆私人轿车就是牡丹客车的缔造者宋连根的座驾,那是一辆日产的蓝鸟汽车。

我到现在还记得当年看到这部车的那个场景。那是1986年10月的一个中午,工厂食堂的大门洞开,工人们潮水般地涌向买菜窗口。而在食堂大门里侧左边,停放着一辆擦洗得油光锃亮的小轿车。在偌大的客车厂里,这个食堂一角就是它的车库。

从那时起,在我很多年的印象中,蓝鸟就是高档汽车。曾经有一次,大概是1987年夏天,这部蓝鸟车开到了我们家门口。现在已经不知道他来所为何事,大概是宋连根要找到乡下休息的外公吧。

那个年代我看到的第二款高档汽车就是外公一次下乡所乘坐的丰田皇冠轿车。很多年以后我才知道,1985年,中国开始爆发汹涌的进口轿车热潮。那年,我国轿车产量不足5000辆,而进口轿车则达到10万辆。

我在2018年夏天完成的《新红旗》中写道,1986年7月15日,红旗中档前驱动轿车CA750F开发试制完成,但不了了之。曾任一汽轿车分厂副厂长兼总工程师的智百年说:“当年全国进口轿车25万辆,已不容你再慢慢开发。”

替代办法就是用合资产品挡住进口汽车。1987年5月,耿昭杰在湖北省十堰市召开的首届中国汽车工业发展战略研讨会上提出“大厂干小车,小厂干大车,尽快挡住进口”的主张,先建年产3万辆的先导厂,奥迪和大众的合资就是如此得以实现。

现在想来,这款红旗中档车之所以无疾而终,不只是因为进口车大举占领市场,更重要的在于红旗轿车厂对自主开发的信心不足。从此以后,轿车分厂的整车造型设计陷入停滞,企业也没有把自主开发轿车作为战略规划加以实施。

这可能不只是一汽自己的想法,也是上层的普遍观点。或许这也可以解释CA770的换代产品CA774为何会胎死腹中。

如果说20世纪60年代开发出红旗CA770还属于紧跟全球汽车业发展变化的潮流的话,那么一汽20年后再开发出的CA774虽然比CA770有了进步,但是在见识了国外轿车的水平后,它的优势就荡然无存了。

这不是说红旗人没有殚精竭虑,而是中国长期闭关锁国和不正常政治运动导致的恶果,中国离现代化已经越来越远。

1978年10月,邓小平对日本进行了为期8天的访问,看到日本先进的工业制造技术后,受到很大震撼。在参观日产汽车君津工厂时,他说:“来到这里,我明白了什么是现代化。”11月9日他对汽车行业作了一个很重要的批示,“可以合资,不但轿车可以,重型车也可以”。

尔后,一系列合资谈判开始展开。1958年诞生的红旗轿车在1984年正式下马,中国开始大量进口日本皇冠轿车用作公务车,领导人开始坐奔驰,国产轿车只剩下上海牌了。

1980年代中期是中国汽车工业对外开放的第一个重要窗口。北京吉普、上海大众、广州标致和重庆庆铃等中外汽车合资公司相继成立。1986年4月国家公布的第七个五年计划中,已经将汽车工业第一次确定为支柱产业。

1965年诞生的上海轿车到1980年已经年产量突破5000辆。但是为了给合资企业上海大众汽车有限公司的产能让路,1991年11月25日最后一辆车下线。某种意义上可以说,合资大潮把自主开发冲掉了。

2006年10月,我创办《汽车商业评论》杂志,确定了中国汽车的“口述历史”栏目,第一个采访对象,就是原北汽的老厂长郑焕明。他告诉我们,1983年5月成立的中国第一家中外合资汽车企业北京吉普汽车有限公司中外股东曾经约定,合资公司生产北汽第一代产品BJ212轻型越野车,同时建立合资公司技术中心,引进美方新型四缸汽油发动机,在此基础上自主研发二代产品BJ213。

显然,北京吉普和其后成立的大多数中外汽车合资公司截然不同,中方从一开始就掌握了产品开发控制权,立足于打造自主品牌。时任中国汽车工业公司董事长饶斌坚持要三年拿出第二代产品,他说:“合资企业出二代车不能超过三年。看合营企业业绩主要不是看出多少车,赚多少钱,而是看何时出新车。”

北京吉普的中方人员拿出了BJ213的模型车,美国人一看提出一百多个问题,千方百计说你这个产品不行。最终,1984年10月,北京吉普特别董事会同意以CKD方式引进切诺基车型的最轻松的方式。就这样它集中力量生产切诺基,二代车没有再开发。合资企业本来要开发二代越野车,结果弄成了直接生产外国汽车,初衷改变了。

1980年代初期,中国汽车对外技术引进与合资合作的目的如时任国务院副总理薄一波在中汽公司成立大会上所言是“我们的基点是靠自力更生”,郑焕明惋惜地说,显然并未真正如此贯彻。所谓挡住进口汽车和自主研发困难成为合资车企生产外方产品变得天经地义。即使当时北汽抗拒住了,其他企业也会失守。这恐怕就是真相所在。

郑焕明

郑焕明

当然,我们不是没有救济措施,1994年官方发布的《汽车工业产业政策》有两条规定,一条是“外国(或地区)企业同一类整车产品不得在中国建立两家以上的合资、合作企业”,另一条是“生产汽车、摩托车整车和发动机产品的中外合资、合作企业的中方所占股份比例不得低于50%”。

在我看来,更关键的对中国汽车产业有促进作用的是国产化率的要求。1980年代中期的中国,配套一穷二白,如果不是CKD组装,非常困难,国产化率的要求对于中国汽车产业的促进功不可没。

比如1984年10月10日奠基的上海大众。它是中国第一家轿车合资公司,也是最成功的合资车企之一,演绎了一个世界轿车史的奇迹——桑塔纳一个型号的轿车持续二三十年畅销不衰。按照约定,桑塔纳第7年国产化率要达到90%以上,而最初的国产化率只有2.7%,只包括轮胎、喇叭、天线、标牌四个零件。因为外方的高标准要求,中方全力以赴不搞“瓜菜代”,最终培养出了中国汽车产业第一批成熟的零部件配套体系。

从1986年到1988年,在我上高中的三年时间里,经常收听的上海人民广播电台,每隔一段时间新闻节目就会有关于桑塔纳国产化率又提升多少的报道。当时我还纳闷:报道一辆轿车的国产化率究竟有什么意义?为什么从来没有牡丹客车国产化率的报道?

当时的新闻报道上还经常出现要抓住百年一遇的机遇这样的字眼,当时我的心理也是特别紧张,这要是抓不住岂不是完了?

黄“面的”扑面而来

1988年8月中旬,我人生中第一次乘火车,站着从无锡到了常州。虽然这是第一次经历,但心情却是沮丧的,因为没有抓住自己百年一遇的机遇。

比我高考成绩低10分的同学拿到了北大的录取通知书,在久等不到后,最终在乐余中学传达室的报纸堆中翻出了我不想去的学校的通知书。急忙忙坐火车到常州是看看招办能否给我调低一档上我喜欢的学校和专业。因为招生已到尾声,只好铩羽而归。

如今想来,这些都是人生的插曲而已。机遇始终会是有的,就如同时至今日,我们还是能听到要抓住现在百年一遇的机遇一样。只不过坐火车的经历在我的人生中长久以来都是一种灾难。

现在从无锡到常州或者从老家到常州不过是开车一溜烟的功夫,但那时却要花上2个多小时。1989年冬天,我从南京到常州,恐怖地坐上了一列慢车,竟然用了六七个小时,正午上车,黑夜才抵达。那年春天去北京都是带了一张床单席地而坐,到北京读研究生如果要买卧铺票只能在人大西门边上通宵排队,而1995年从柳园到西安我和同学更是躺在座位底下将就一天一夜。

我们追求美好的出行,但出行在那个年代都是一种苦痛。火车如此,公共汽车也是如此,要说优点就是忍受的是时间相对要短得多。在南京4年大学生活里,从随家仓发车再回到随家仓的3路车是我青春的重要记忆。每到周末,去新街口看电影的同学们会把这条线搞得拥挤不堪。

1980年代末期和1990年代初期的南京,我已经能够见识到越来越多的进口汽车了。本田的H标和现代的斜H标是让我经常糊涂的地方,当时就已经想,这样两个标不会有知识产权的冲突吗?但从内心里,和大多数同学一样并不关心小汽车,最多关心牡丹客车,只有两个看起来像富家子弟的同学,每天熄灯的时候,都会在一起切磋谈论看到的轿车品牌,令其他同学视他们为怪物。

多年以后才知道,我大学本科时代所处的南京还有大名鼎鼎的南汽集团。在中国第一批汽车合资企业成立之际,1985年3月,中意签订依维柯轻型车技术转让合同,1986年底南京依维柯生产基地破土动工,开启了南汽的第二次创业。

这是中国第一次成体系地引进国外先进的轻型汽车制造技术,也是“七五”期间中国在商用车制造领域投入最大的一个项目。20世纪的最后15年是南汽在商用车领域的黄金时代。前十年是跃进牌轻卡的丰收期,后五年则是依维柯轻客的产出期。

中国公路客货运输市场在这一时期空前繁。1990年代初,仅仅在我的已经从沙洲县更名为张家港市的老家,牡丹、沙洲、春州、长飞、杜鹃5个中巴车品牌连同和新加坡合资的中外合资客车企业友谊品牌,已经显示出这个领域的繁荣。中巴客运是那个年代公交领域最活跃的部分。

当时,作为出租车的“的士”已经开始较多地出现,大多是上海大众桑塔纳车型。那时,我有一次回老家,生平第一次坐了一下市政府的奥迪100,同时也正是在那个年代,我第一次坐了凌志,司机说这可是好车,每过一个小坑都特别小心翼翼。当时压根不知道,这个现在被称为雷克萨斯的品牌1989年才刚刚诞生。

1992年9月,我到北京读研究生,在南京各自离别的时候,我们同学间有个心愿,下一次聚会的时候,请你“坐的士”成为一种半开玩笑半当真的愿望。

到了北京,我们发现北京竟然是黄色“面的”的天下,车型主要是来自日本铃木技术的昌河小面和来自日本大发技术的天津大发或者华利小面,还有五菱、吉林和松花江。昌河小面诞生于1982年,是中国第一款微型面包车。这些小面在日本拉货,但在中国刚刚起步的时候,竟然是拉人。

查资料发现,1987年,第一辆天津大发出租车就出现在了天津市街头。几年后,仅天津市就有5万辆“黄大发”挂上了出租车的顶灯行驶在街头巷尾。1993年,北京市的“面的”已多达3.5万辆,占全市出租车总量的51%。由于所有“面的”几乎全部采用黄色涂装,放眼望去满街的“黄虫”成为当时北京一道独特风景。

这种 10块钱10公里的“面的”,我记忆中曾经打过几次,最突出的一次印象是从中央戏剧学院看完戏回学校,一辆面的里挤了六七个人。1995年毕业到报社工作的时候,一种叫作中华子弹头的出租车开始登场。我从来没有坐过这种每公里1.2元的中华子弹头出租车,只是觉得它的样子特别怪异,而且常以被撞后没有修补的惨状示人。

1997年,北京出台政策,规定每购买5辆中华子弹头可奖励1个出租车指标。一时间,大量出现在北京街头,但因为其玻璃钢车身导致的极其糟糕的质量让它在1998年悄无声息地停产,中华子弹头可谓昙花一现。

大概是10多年以后,我见到了这个汽车公司的老板,一位老革命的后代,那时他已经开始在人民大学附近的一处大院里开始搞电动车。说起中华子弹头的历史,他还有点耿耿于怀,1994年10月在丰台区成立的北京中华汽车制造有限公司还有一些他不愿意对外讲述的故事,而仰融缔造华晨的中华品牌和他的这个品牌也是有着说不清的关系。

1990年代中期,北京的三环路刚刚建成,300路公交车也是属于城市一景,但那时疯狂的还是中巴公交。它急冲急停,司售人员疯狂拉客,“人大、黄庄、北大,一块一块”的叫喊声至今余音绕梁。

那个时候,我老家的中巴车竞争已经处于新的状态。1991年,62岁的宋连根交出厂长大权,只担任牡丹客车厂的党总支书记,1993年正式退休。退休第二年,政府之手直接把5家客车生产企业组建成牡丹汽车集团。表面上的理由是这些乡镇企业相互之间恶性竞争,而真实目的不过是为了迎合当时整个中国正在兴起的拉郎配式的集团化风潮。

各个企业当时互相压价竞争并不算错,在合并之前,牡丹汽车在所有这些汽车公司中都是领头羊。如果自由竞争,或许牡丹汽车将通过市场的方式将其他企业打垮并兼并之,但是现实没有给予牡丹客车这样的机会或者时间。5家改装车厂集团化的结果是第二年减少收入高达l亿元。

张家港市客车业的集团化不过是把生产同一类产品而生产技术、管理水平、经营机制等方面都有巨大差距的企业人为地拢在一堆,牡丹汽车事实上成为一个松散的企业集团。因为它并非是生产要素自然组合的结果,除了商标统一、集团公司领导层统一外,根本失去了企业集团资源优化组合的意义。

匪夷所思的是,牡丹汽车集团化后,集团总部却并不在牡丹本部,而是在先前春州客车厂所在的南丰镇。更为匪夷所思的是,集团化后的牡丹集团总经理由先前弱小的春州厂总经理出任。这使得包括牡丹在内的其他客车厂之间本已经缺乏的合作关系更加难以协调。

同时,由于各厂生产的客车全部冠名牡丹,由于各厂之间生产质量水平不一致,最终导致集团化下的牡丹客车产品质量良莠不齐,更导致牡丹客车品牌质量形象在消费者心中大大损伤,五厂合一的牡丹集团的竞争力不仅抵不上先前的牡丹客车一家的竞争力,而且因为互相牵制而越来越弱。

1996年,牡丹集团对5家企业进行了全面重组,建立了分工协作体系,先是投入4亿元技术改造,然后在采购、制造、销售环节全部统一,完全一体化操作。原来的5家独立企业变成5个“核心分厂”。 在新的牡丹集团管理层中,这一次换了一位副市长出任集团总经理。

这个时候,无论是整个牡丹集团还是各个分厂,从整体到部分,都已经失去了向前的动力,剩下的只有如何利用手中的资源将个人利益最大化。这个时候各个分厂的竞争已经是一种没有赢家的竞争了。这也是我后来一再驳斥一汽、东风和长安这所谓T3巨头强行合并流言的原因。这种驳斥可能是一厢情愿,但我认为如果合并一定是建立在核心资源互补或者强吃弱的基础上,否则难成正果。

1998年,正是国内客车业随着宏观经济的大发展而风起云涌的时候,这一年,苏州金龙汽车成立并逐渐风生水起,但牡丹客车开始逐渐凋谢。因为涉及的关系太多,张家港政府并不允许当年风云一时的牡丹倒下。虽然并非心甘情愿,当地许多著名企业掏钱认购牡丹集团的股份,但是这种类似认捐的做法根本无助于牡丹自拔。

后来,地方政府甚至改变用一茬茬市主要领导掌舵牡丹的做法,改用其他企业家作掌门人,但仍然积重难返。终于在2008年,宋连根开创基业的牡丹黯然凋谢了,而宋本人在整个中国兴致盎然地进入21世纪前就已经郁郁辞世。

1985年全国高考卷的作文题目是以“澄溪中学学生会”的名义,给《光明日报》编辑部写一封信,反映情况(化工厂排放废水废气污染),申述理由,呼吁尽快解决。如果让我2008年写一封信的话,我就会问,缘何同牡丹客车出生地距离不过十公里的张家港沙钢集团现在能够成为中国乃至全球著名的钢铁企业?

不需要别人来回答,我的答案是,最重要的原因恐怕是沙钢的领导者沈文荣成功进行了企业改制,一直牢牢把企业掌握在手中。

历史的吊诡之处在于,2018年,沙钢集团投资了造车新势力爱驰汽车,而当年如果牡丹汽车没有外来敢于能够顺利发展的话,那么它很可能也已经如当年给它提供底盘的江淮汽车一样跨入了乘用车行业。

当然,这也仅仅是一种假设。当年,牡丹客车曾经在主业之外还投资建设染整厂、化工厂、制氧厂、羊毛衫厂,但都未成气候,很难保证1997年当奇瑞、吉利开始想尽办法涉足轿车业的时候,即使顺风顺水发展的牡丹客车会进入更主流的汽车行业。

后来,我偶尔回家乡,感受到的也是这个企业的纷扰不堪,父亲在厂里的角色2000年以后逐渐转变成为工人维权的老师傅。我从来没有想到过这个企业是不是会有可能生产小汽车,是不是在中国人轿车梦勃发的时候能够再焕发第二春。

1995年夏天,牡丹集团化的第二年,我毕业到工人日报社工作,随即被安排到石家庄第二印染厂劳动锻炼一年。在那个著名的工厂里,令我印象深刻的是厂长崔志才的那部经常停在办公楼正门口的林肯Continental豪华轿车。

那个时候,国产的桑塔纳2000刚刚面世,虽然比不上林肯气派,但感觉就是好车。报社的领导到石家庄来看我们,曾经就坐了一辆。但是对于我们这些刚刚上班的学生而言,还根本没有汽车梦。