2亿用户,撑不起Uber的自动驾驶梦

来源:汽车商业评论(钱亚光)2021-09-25 17:16

今年8月,新能源汽车的零售渗透率已经接近18%,越来越多的消费者逐渐接受电动车,开始享受电动车带来的高效、智能出行生活。

然而,在电动车的推广过程中,消费者曾经面对着三座大山:短而不稳的续航里程、补能慢且网点少以及自燃、爆炸等电池安全问题。

现在随着电池技术提高,主流电动车续航里程已经提高到500公里以上;充电速度提高和充电桩的普及,也让补电也越来越方便。于是,尚无完美解决方案的电池安全问题,已经成为消费者最关心的焦点,也是制约电动车发展的关键因素,而不断发生的电池起火新闻,更是将电池安全问题推向了舆论的热点。

因此,各个电动车企、电池制造公司都在着重研发电池安全技术。虽然短时间内,改变电池化学成份的根治方法,如推出固态电池、钠电池等新产品,暂时还无法奏效,但企业在制造工艺、材料配方、系统热管理等多方面,不断做出许多积极的、有意义的尝试。

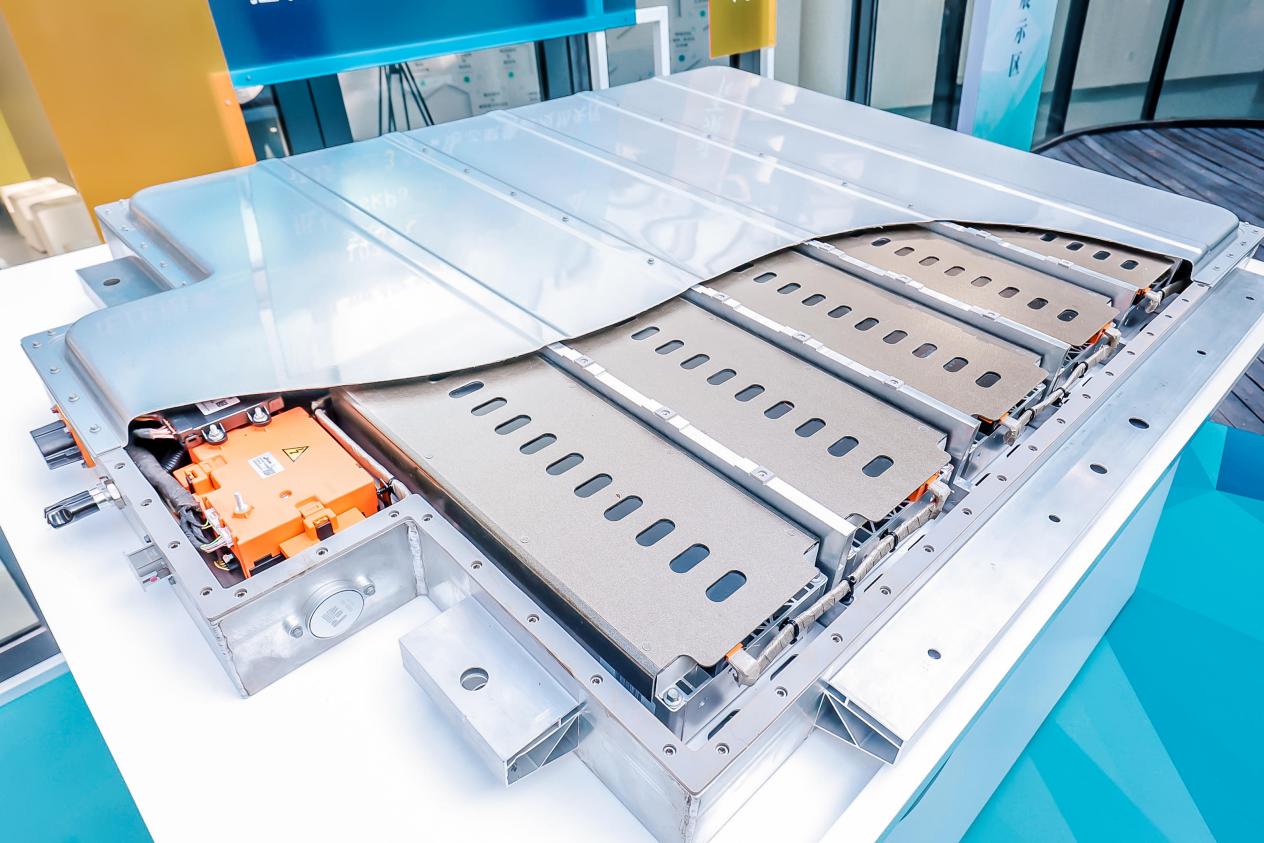

比如比亚迪出了刀片电池,广汽出了弹匣电池,而最近在新能源领域发展速度非常快的长城汽车,也在今年6月长城科技日推出了自己的电池安全的系统工程——“大禹电池技术”。

9月24日,在“长城汽车大禹电池技术媒体品鉴会”上,长城汽车首次对外详细揭秘大禹电池技术相关理念和创新技术。

长城汽车动力电池设计总监曹永强表示:“该技术以‘大禹治水,堵不如疏’为理念,‘变堵为疏’,采用‘控+导=通’的核心技术原理,搭建4层5维安全矩阵,采取8大创新设计,覆盖热源抑制、隔离、冷却、排出等各项领域,可实现电芯化学体系全覆盖,任意位置的单个或多个电芯触发热失控的情况下保证电池包不起火、不爆炸。”

很多电池安全设计方案,是以阻隔为主,就是说哪地方出现热失控,或者是预测到哪个地方要出现热失控的时候,进行封堵,但这们并不能彻底排除危险,只是延长逃生的时间。

封堵的热量一定会找到一个突破口,也就是说要把热量收集起来从一个点释放出去,这样很容易引发向里电池或电模组发生热失控。

大禹电池技术在此问题的处理上,提供了一个新的思路,运用了大禹治水“变堵为疏”的原理。正如曹永强所言:“大禹电池不是以封堵为主,它是以疏导,就是将热失控的热源通过安全和精准的计算,快速疏导出电池包外,是一个“控”“导”“疏”的过程。”

“控”是对热源在模组和电芯层级内的安全有效控制;“导”通过双向放流和定向排爆精准化设计,让热源安全地沿着安全通道流动;“疏”是以在热源运动过程中将其就近快速疏导到通道之中,在高压之下快速排出包外,排出之后通过材料抑制减少长时间热传导。

也就是说,大禹电池能在隔绝热源的同时,把热量疏导出去,达到散热、冷却的目的,这样能大大提高安全性,同时它不仅能应对单个电芯失热的情况进行控制,还能应对多个电芯触发热失控的情况,可以有效缓解用户对电动车安全焦虑的痛点。

除了“变堵为疏”的思路,大禹电池的优势还在于,借助长城自研的仿真分析手段,建立整包级热失控燃烧模型,在没有电池包实物情况下,就可以进行多维度拟合仿真,节约了重复打样测试的时间和金钱成本,提升了电池包的研发效率和安全性。

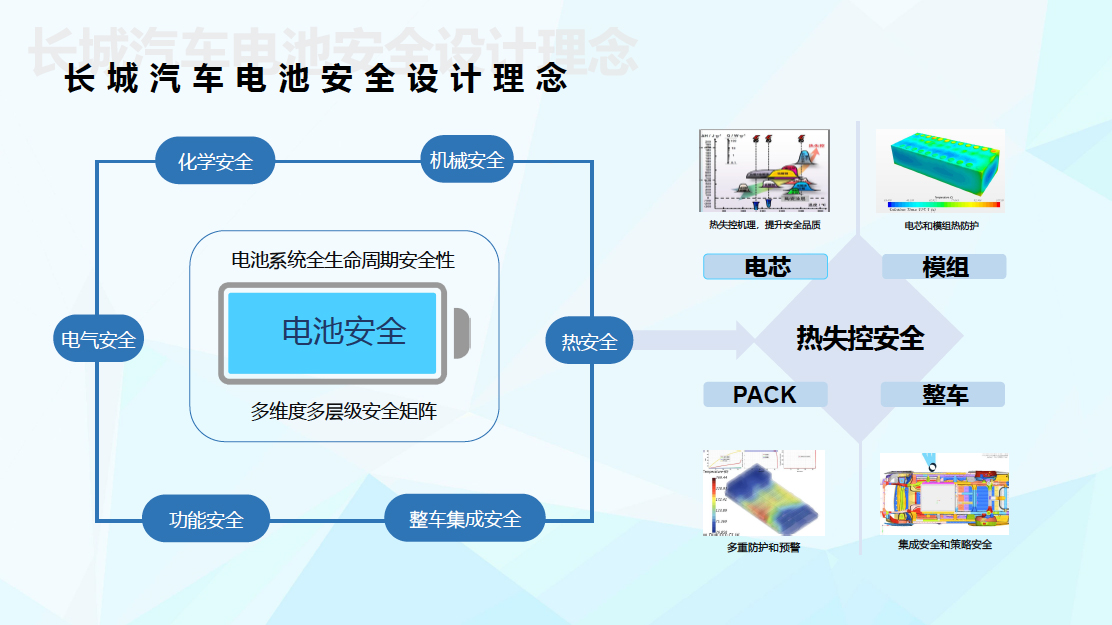

大禹电池技术实际上是一种围绕化学安全、机械安全、、热安全、整车集成安全、功能安全和电器安全展开的系统性的安全技术。

目前行业内主流电池多采用NCM(镍钴锰)三元电芯,而出现电池安全问题的车型也多为NCM811高镍电芯的热失控导致。

大禹电池技术从电芯、模组、电池系统、整车四层进行匹配,从电芯测试、系统数据、安全设计、虚拟仿真、测试验证五个维度设计理念,实现电池热失控安全全防护。

在具体技术实现上,大禹电池技术主要包括8个方面:热源隔断、双向换流、热流分配、定向排爆、高温绝缘、自动灭火、正压阻氧、智能冷却。

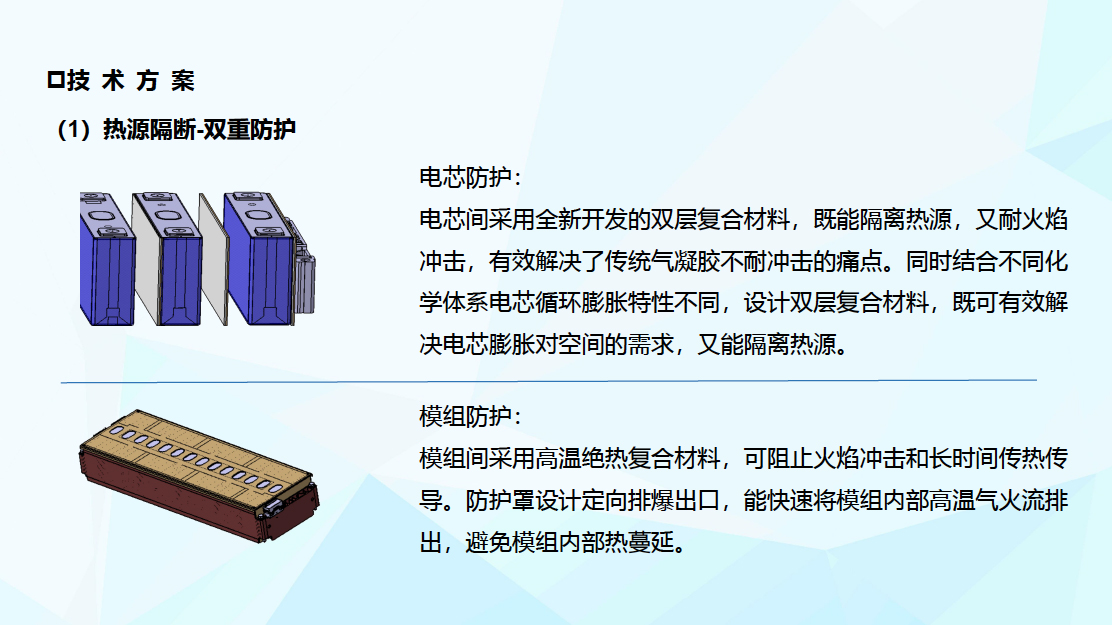

在电芯之间,大禹电池采用全新开发的双层复合材料,既能隔离热源,又耐火焰冲击,有效解决了传统气凝胶不耐冲击的痛点。同时结合不同化学体系电芯循环膨胀特性不同,设计双层复合材料,既可有效解决电芯膨胀对空间的需求,又能隔离热源。

在电池模组之间,也采用高温绝热复合材料,可阻止火焰冲击和长时间传热传导,采用定向排爆出口设计的防护罩,能能快速将模组内部高温气火流排出,避免模组内部热蔓延。

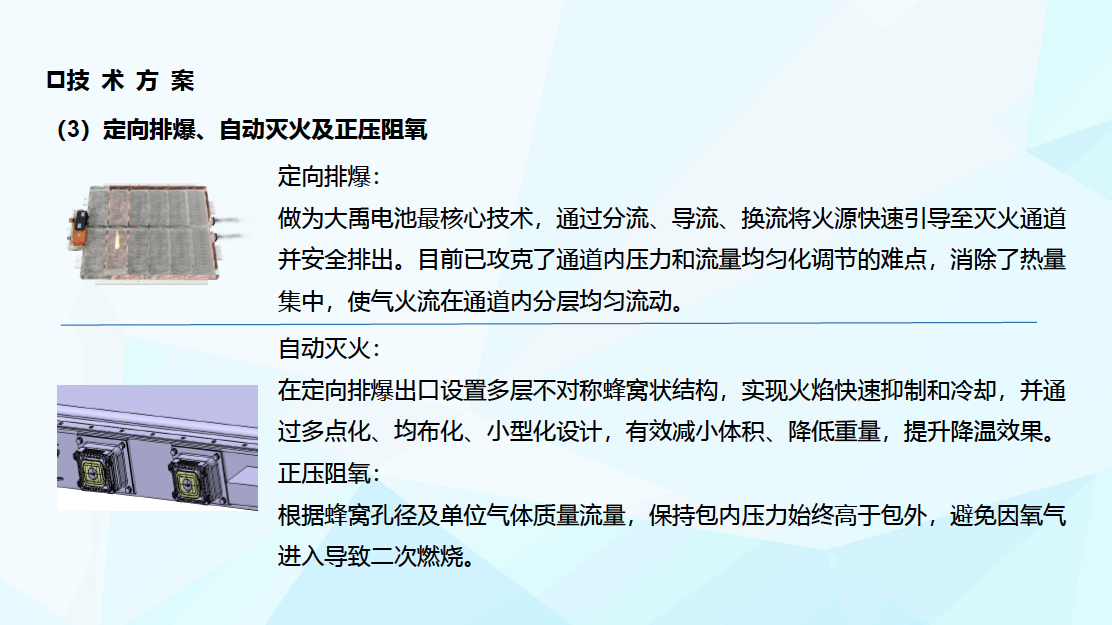

大禹电池带有自动灭火功能,在定向排爆出口设置多层不对称蜂窝状结构,实现火焰快速抑制和冷却,并通过多点化、均布化、小型化设计,有效减小体积、降低重量,提升降温效果。同时,根据蜂窝孔径及单位气体质量流量,保持包内压力始终高于包外,避免因氧气进入导致二次燃烧。

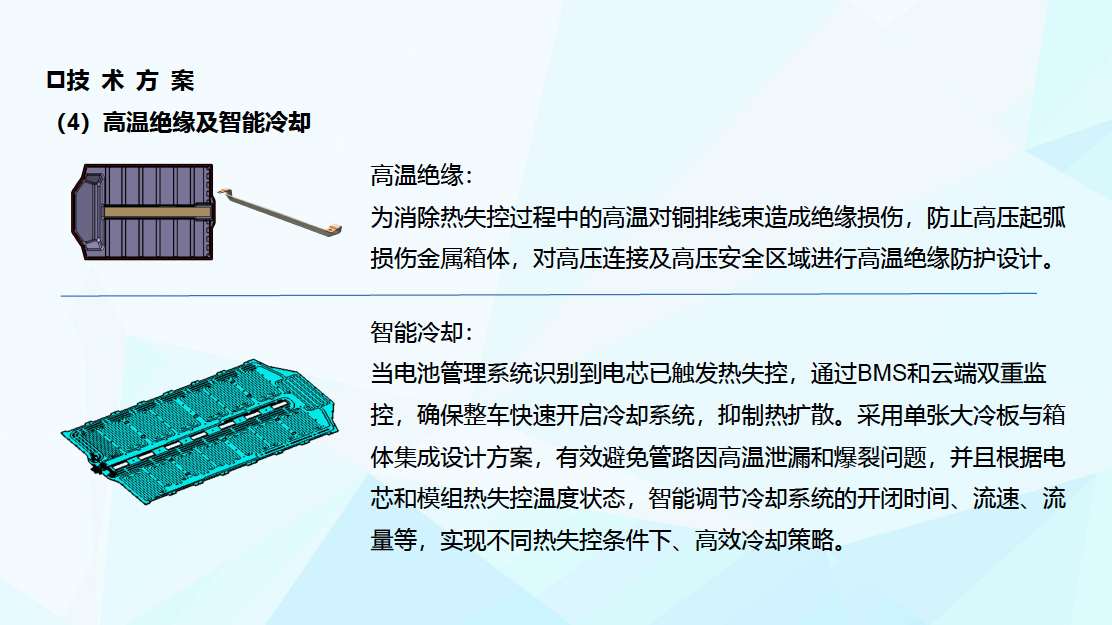

为了消除热失控过程中的高温对铜排线束造成绝缘损伤,大禹电池在对高压连接及高压安全区域进行了高温绝缘防护设计。

当电池管理系统和云端双重监控识别到电芯已触发热失控时,会开启智能调节冷却系统。冷却系统采用单张大冷板与箱体集成设计方案,可避免管路因高温泄露或爆裂,开闭时间、流速和流量也可智能调节。

前几年,由于对续航里程的焦虑,越来越多的车企采用镍含量较高的三元锂电池,以增加电池密度,提高续航里程,高镍NCM811电池将维持稳定性的钴锰成降到了20%,在续航里程大幅提高的同时,也增大了电池安全性风险。

为了验证大禹电池技术的安全性,长城汽车进行了同级别最严格NCM811电池热失控测试,严格执行GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》的相关标准和要求,在大容量高镍电芯、电池包内任意位置触发多个电芯,模拟热失控中危险极限场景。

据长城汽车称,验证过程中,采用大禹电池技术的产品抗住了最高1037℃高温,电池包内气压达到三次高峰,瞬间高压16kPa;连续3次热失控,电池包依然不起火、不爆炸、灭火系统能够抑制电池包外溢烟雾最高温度低于100℃,避免对周围产生二次伤害,成功通过三元811高镍大容量电芯全球最严苛的安全测试。

虽然大禹电池通过了严格的测试,但在实际运用时,是否能有效解决电芯发生热失控之后的起火、爆炸问题呢?其实过去也有企业如此宣传过,但后来还是会有电池出问题。

对此,曹永强表示,电池在用户使用过程中会存在很多的滥用,比如机械滥用、电滥用、热滥用等等,长城对此分类以后,进行了统计,分析原因。如果是整车发生了碰撞,但是碰撞过程中,如果没有对电池包造成严重破坏性的后果,大禹电池是完全可以起到有效的防护作用的。

据曹永强介绍,除了可用在能量密度突破190Wh/kg的NCM811三元锂电池上面,大禹电池技术也可以应用于中镍、高镍、无钴、磷酸铁锂等多种化学体系电芯,形成多维度矩阵式安全解决方案,实现了“电芯化学体系全覆盖”,还可搭配不同PACK的应用技术,满足未来CTC(Cell to Chassis,电芯到底盘)电池PACK与融合方式,进一步提升整体刚性。

除了技术本身,大禹电池还有一个引人注目的亮点,那就是长城将把其作为系列性技术,向全社会免费开放。

曹永强表示,在专利开放程度上,大禹电池相关的专利全部是对外免费开放的,包括材料、结构、防护的技术手段全在专利里公开,这个覆盖了整个大禹电池技术。公开专利的目的,是为了促进行业安全的提升,也为行业提供一个新的安全提升的思路。

从2022开始,长城汽车旗下所有品牌的新能源车,无论纯电、混动还是氢能,全部换装大禹电池。其中首搭项目就是即将亮相的长城高端品牌沙龙的第一款车型。

从这次大禹电池技术揭秘活动来看,在行业层面,大禹电池技术为行业提供了一个新的技术设计安全防护理念,不但能为企业提供更好、更多的电池包安全技术,促进整个行业发展;从社会层面,这项技术也能给用户带来更多的安全性的感知和体验。