岚图追光L,硬刚BBA

来源:汽车商业评论(ABR张南)2021-07-15 08:12

纵观世界百年传统汽车史,本质上是一部“内燃机变革史”。从1887年本茨发明第一辆内燃机汽车,到化油器的普遍应用、涡轮增压技术的军备竞赛,乃至直喷电喷技术时代的到来。无论奔驰、本田、宝马……你会发现每一次发动机变革,必然催生出一批全球科技领军者走上销量神坛。

可惜,这一切始终无缘中国。多年来,这种源于中国制造业的憋屈感,甚至传导到每一个普通老百姓的茶余饭后。“掀开一辆中国自主车的前发动机盖,你大概率会看见三菱发动机”、“中国会造航母火箭,但造不出真正发动机”……曾几何时,此类探讨在坊间不绝于耳。

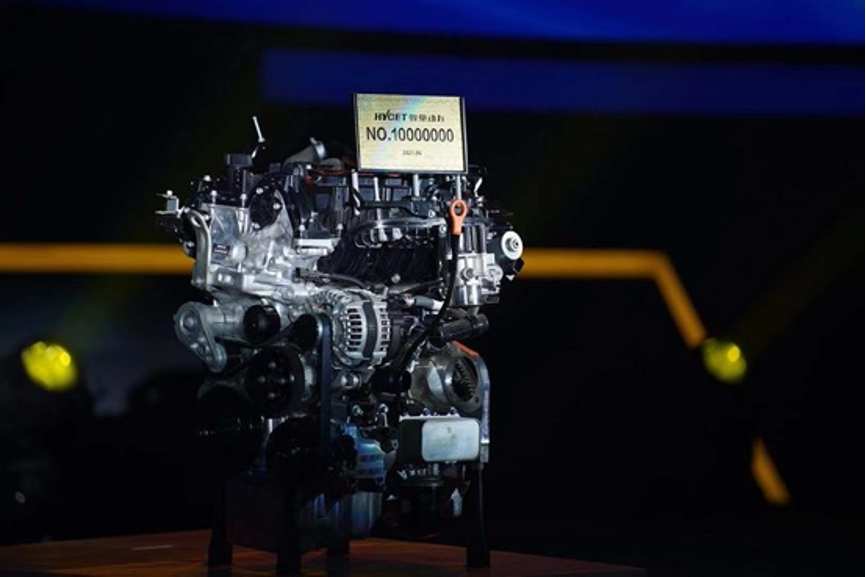

如果说,在中国人的集体潜意识里,拿不出最好的“中国芯”,中国自主汽车永远缺乏最根本的“底气”。那么今年6月,长城汽车蜂巢动力第1000万台辆发动机在江苏扬中宣告正式下线,注定将成为中国汽车工业自信的一个巨大转折点。

它首先掀开了一页新篇章:中国发动机,早已有了傲视合资的资本。

大多数中国人心里都有一个心结:造出“中国芯”到底为何如此艰难?

弄懂这个问题,首先必须认知一件事:在传统内燃机时代,到底成就了西方何种程度的产业壁垒?

第一,是基础工业高度。

工业革命的底子,加上多年的内燃机制造积淀,令20世纪60年代的欧美早已在关键材料、关键零部件、精密制造设备等各个领域,形成完整的汽车产业价值链。

发动机设计制造是一个高精度的系统工程,每个环节都可能成为关键“命门”。倘若进口一个机床、一个芯片尚且艰难,又何谈让海外供应商支持中国自主创新和研发。

第二,是科技人才高度。

随着产业成熟度不断升级,从轻量化材料专家、热能工程专家,到顶级发动机设计师……欧美早已形成了关键人才培育体系和学科研究基础,而彼时中国空白的领域可谓良多。

没有人愿接受“卡脖子”之苦。但前提是,一个车企要凭一己之力,完全实现自主制造一台发动机,其面临的将是自主构筑产业体系的庞大课题。这无法靠逞一时之勇完成,它需要一个车企超强的战略眼光、气魄和长期坚持的定力。

现在我们常说,“做难而正确的事”。而长城汽车早在21年前已痛下决心掌握汽车产业的“自主制空权”。

2000年5月,长城汽车股份有限公司成立了第一个自主发动机工厂——保定长城内燃机制造有限公司,也就是蜂巢动力的前身。

当时,技术垄断、资金匮乏是整个产业的痛中之痛。但长城高起点建成、一流装备配备,果断打造了当时国内同类产品规模最大的发动机生产基地。

长城汽车为这一基地付出了极大心血。建立初期,其先后想办法引进GROB、申克、Landis等国际先进制造设备,又按照IATF16949标准建立完整质量保证体系。

在供应商伙伴的回忆里,这21年蜂巢动力关于品控始终在做一件事:完全摆脱质量对“人”的依赖。为此一度是全员拼命三郎的状态。

当时参与绿静2.0发动机的爬产攻坚,总经理每天晚上带着技术工程师,亲自巡视抓质量、抓隐患,24小时连轴转,一款发动机干倒了很多人。

万事怕较真。长城汽车坚持技术研发“过度投入”,强调质量0缺陷、敢于质量投资、高度重视制造过程能力……这些品质制造基因,成为一种“成功综合症”,刻在长城汽车蜂巢动力的“发动机帝国”的每个细胞之中。

从微观视角来说,它将奠定长城对千万客户承诺“超长质保”的底气;从宏观视角来讲,则必将夯实长城“高质量发展”的基石。

如果用百米冲刺的速度,跑一场21年的马拉松会怎样?长城汽车的答案是,这或许正是“后手”争“先手”的最好方式。

事实上,21年的全力冲刺证实了这个战略的正确性。长城汽车不仅借机铸就了自身源于中国芯的“技术底气”,更换来了全球市场对“科技长城”的愈发认同。

今天的长城,坐拥一座中国最先进的发动机帝国,确实有资格俯瞰全球汽车市场。

2021年一季度财务报告显示,长城汽车2020全年海外市场营业总收入66.72亿元,同比增长高达20.82%。其中,俄罗斯、沙特阿拉伯、澳大利亚市场营收同比分别大涨53.95%、50.49%、90.69%。

可见,步入全球市场,长城汽车已经具备与世界一流汽车企业正面较量的能力,这无疑离不开“技术强芯”的强势支撑。

从某种程度来讲,在2020年提出的“全球科技出行公司”的转型目标下,蜂巢动力这一座庞大发动机帝国,其角色正从自主动力技术的“底气”,转变为进攻全球市场的“利器”。它接下来制造的新的千万台引擎,所澎湃驱动的将不再仅仅是销往中国和全球的千万台长城汽车,更是长城“中国质造”向海外输出的全球市场大战略。

那么,蜂巢动力将给予未来长城全球战略怎样支撑力呢?

首先,在全球聚焦的发动机精准控制领域,长城汽车已构筑了自身核心技术竞争力。

比如,本田地球梦发动机、大众重磅推出的EA888,均采用了其引以为傲的分段式可变气门升程,而长城汽车蜂巢动力却早已突破壁垒、实现连续可变升程,且已发展到第二代CVVL技术。

远不止于此的是,长城汽车蜂巢动力手握的技术“王牌”比想象更多:米勒循环、350bar高压喷射、热管理技术、汽油机颗粒捕集器……均为中国品牌中长城独有的核心技术。

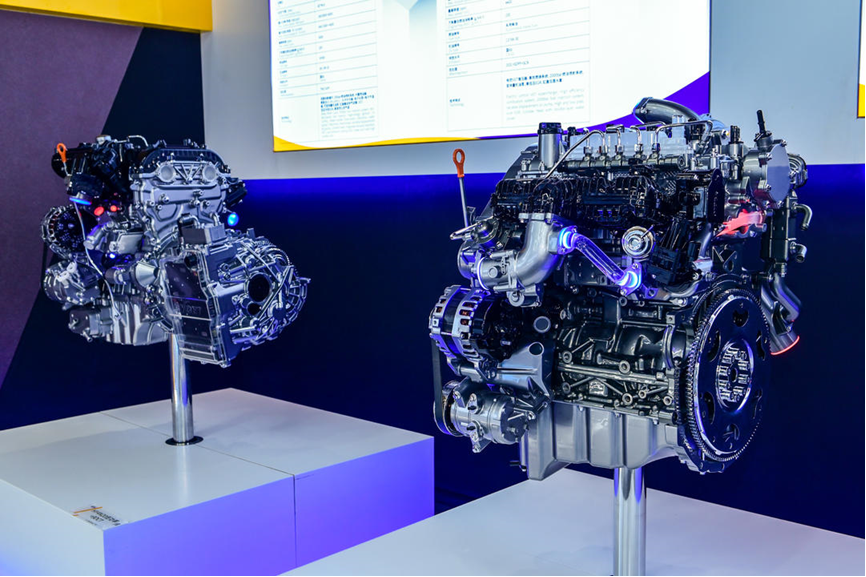

其次,从蜂巢动力的产品布局来看,一是弹丰粮足,二是前瞻性强,三是广泛面向长城全球车系。

目前其已形成了4G15、4B15、4C20、4N20、6Z30以及4D20/24等系列发动机产品布局,实现了从1.5L-3.0L排量段的覆盖。

在1.5L汽油机产品平台,蜂巢动力将陆续推出GDI的第四代DHT版、第五代和第五代的DHT版,和自然吸气的DHT版。

2023年,蜂巢动力将推出第一款热效率45%+的混动专用发动机,最大功率和扭矩分别达到110kW和240N·m。这款产品将采用蜂巢第二代混动燃烧架构,高充量稀薄燃烧技术、可变润滑管理、热平衡驱动智能冷却系统等前沿技术,可谓集大成之作。

另外,蜂巢动力也在开发2.0T的极致动力版,它将搭载蜂巢动力自主开发的VCR机构。柴油机将陆续推出2.4L第一代和2.4L第二代,2.0L第四代。2023年,它会推出2.4L轻卡版柴油动力,确保产品全面兼容常规与混动。

未来三年,长城汽车蜂巢动力还将基于汽油、柴油、合成燃料、氢气4种燃料形式、EG、EB、EC、EN、EZ及ED六大产品平台,推出23款发动机产品,其中包括一款热效率达45%+的混动专用发动机。

这些产品将适用于N种使用场景,并全面兼容P0、P2等混动架构。

再看产能布局,长城汽车发动机生产制造显然在全速向全球化迈进,“入围”泰国、印度,“落子”俄罗斯,已形成“6+3”国际化生产布局,具备年产200万台的产能。

汽车商业评论了解到,长城汽车各个生产基地现在均配备了国际顶级生产设备、自动化柔性化发动机生产线,自动化率达到90%以上,每个工厂每40秒就能下线一台发动机。而且,这一全球化制造能力的步伐仍在快速迈进。

2021年6月底,在长城汽车科技节的开幕式上,长城汽车董事长魏建军强调:领跑新赛道,中国汽车品牌的机会只有一次。仅从长城背靠“过度投入”坚持造芯这一角度就可看出,“2025年打赢中国、走向全球”,赢面无疑很大。